和平古镇位于邵武南三十公里处,是国家级历史文化名镇,目前还没有进行商业开发,基本保持了中国岭南古镇的原汁原味,在那里可以找到与丽江、周庄、阳朔完全不同的感觉, 古镇从唐朝走过来。地处邵南要冲,却是邵武历史上的第一古镇,历来是邵南地区的政治、经济、文化中心。早在唐天成元年,和平即已形成街市,称旧市街、旧墟街。想当年和平是邵武沟通闽西南和江西的交通枢纽,兼之此地特产丰富,故商贾云集,附近府县和福州及江西等地均有大量客商前来进行茶叶、笋干、纸张、粮食等贸易。昔日五天一墟的繁荣景象当然无比壮观,偏安一隅的和平小镇便在这交易集市中平实耐久地生存着。旧市街历时千余年长盛不衰,作为贸易集散地的青石古街区,也得以延续并保持至今。虽经时世变迁,青石小路已成为历史的见证,安祥的横贯在小镇的南北。

高墙黛瓦马头檐,一座座布满精美石刻的牌坊式门楼上镌刻着大夫第、郎官第、和平书院的字样,一条“岁进士巷”记述着从宋朝以来陆续从和平古镇走出的133名进士,让任何一个人走进这座外表普通的古镇都不能小瞧。

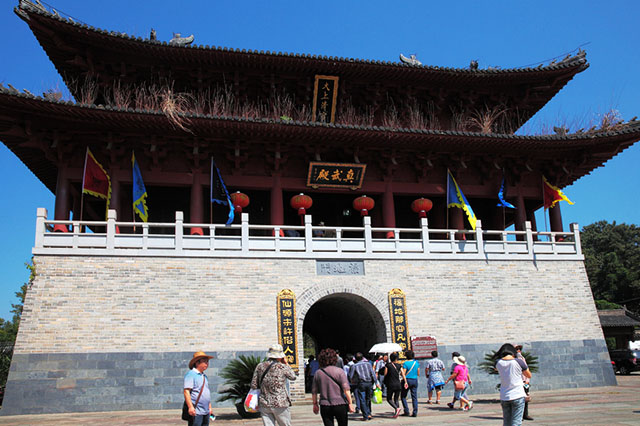

和平古镇不算大,城堡式布局,城墙石头垒成,高不盈丈,布满了青苔和蒿草,谯楼有两座,每座三层,挑梁飞檐,气韵非凡。一条青石板铺就的旧市街贯穿南北,600米长的街道随形就势形成“九曲十三弯”,宛如一条腾空欲飞的青龙,古市街又联通着四通八达的鹅卵石铺成的小巷, “巷深苔藓盛,天小白云稀”,每一条古巷都有一个名字,每个巷名都有一个由来。小巷曲曲折折,一拐弯就会有一座“大夫第”呈现在你面前,两拐三拐就可以看见镇外金黄的稻田,这里智慧的乡民曾经创造了稻田养鱼、田埂种豆的农业耕作技术,这种标准的生态农业模式成就了古镇百姓自给自足的田园生活, “禾坪”演变为和平,和平古镇由此而来。