分类: 国内古镇景点

洛带的客家“伤心凉粉”

客家人是一支发源于中原汉民族支系的东方游民。经过几百年背井离乡的沧桑、生活,将农耕、农作技术传遍江南大地,甚至海外。他们每天日出而作、日落而息,晚上,辛苦了一天的一家人围坐在一起“折饭”(客家语是“吃饭”的意思)的时候,因思念远方的亲人而倍感伤心。

洛带古镇客家人在制作“客家伤心粉”的时候,采用原始的传统手工艺,将豌豆磨成浆、糙制成黄亮亮、柔嫩而化渣的伤心粉。磨的累,做得很伤心。“伤心凉粉”因此得名。

客家“伤心凉粉”的给人两种口感:一是纯豌豆粉柔嫩而化渣,有一道清香的豌豆味;二是调制的天然佐料口感特别,吃到嘴里,海椒(客家人叫它芥椒)辣得嘴巴翘、花椒麻得舌尖木,头顶冒烟,额头出汗,清鼻子长流,眼泪花直滚,叫你吃得好“伤心”。

成都的后花园–客家古镇洛带

洛带古镇景区地处“中国水蜜桃之乡”“中国国际桃花节”主办地的成都市龙泉驿区境内,古镇西距成都市区18公里,南距国家级成都经济技术开发区11公里,距离成渝高速阳光城入口3公里、双流国际机场43公里,北距洪安火车站6公里。成洛路、成环路东西南北贯穿全镇,也是成赵公路、成洪公路、洛黄公路三路交汇处。

洛带属于亚热带季风气候,年平均气温16-17℃,气候宜人,全年均适宜旅游。地处成都市“二圈层”经济圈,是四川省打造“两湖一山”旅游区的重点景区,是国家AAAA级旅游景区、全国首批重点小城镇、成都市重点保护镇、成都文化旅游发展优先镇、国家级历史文化名镇、全国“亿万农民健身活动先进镇”,也是中国西部最大的也是唯一的客家古镇,镇内85%以上属客家人,是四川客家聚集区的典型代表,因此又被世人称之为“世界的洛带、永远的客家”,作为世界客属第20届恳亲大会的核心分会场之一,确定了洛带在世界的客家文化地位。古镇旅游文化资源丰富,旅游事业发展迅猛,老街客家文化景区、金龙湖景区和宝胜村客家原生态村落相得益彰、交相辉映,呈现出“走进历史—回归自然—体验山水”的文化生态旅游格局。

相传洛带在三国时就已有街,名“万福街”,后诸葛亮兴市,更名为“万景街”。“洛带”原名“落带”,得名有两个典故:第一个,传为三国时刘备的儿子阿斗在镇上玩耍,为捉鲤鱼而不慎将玉带掉入镇上一口八角井中而得名“落带”;第二个,因当地有一“天落之水状如玉带”之河,故称“落带”。后逐渐简化约定俗成为“洛带”。

石头寨

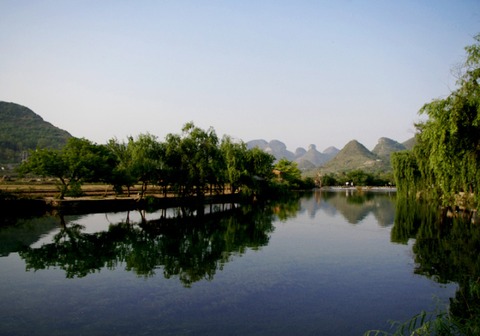

贵州省石头寨是具有典型石头建筑的布依族村寨,它依山傍水,四周有秀丽挺拔的群山,寨前田连阡陌,寨后绿树成荫,寨边有宽阔的石头河,河水清澈见底,常见游鱼成群,互相追逐。河上有座30多米长、5米宽的五孔石桥,弧形石拱与倒影连成一个个圆的洞门,对岸绿水青山,分别映在圆洞里,正如五幅不同画面的山水彩屏。竹林、果树相间的岸边石屋村寨,在阳光辉映下,如片片白云,散落在青山绿水间,形成一片独特的山村美景。

石屋的主人大都是布依族。整村整寨不见一砖一瓦,房屋四周用石块砌墙,房顶以片石为瓦, 室内间隔也以石砌成,院落的墙垣、寨中的通道、村前的小桥、梯田的保坎也都用石头修筑,家中的用具,如碓、磨、钵、槽、缸,全是用石做成。到了这里仿佛进入“石头王国”。

石头寨南距黄果树大瀑布约6公里,以伍姓为主体。传说600年前,有一姓伍的布依人到此开发逐步繁衍而成寨的。现在全寨共有200户人家,1000多口人。

石头寨街道是石块铺就的,院墙房屋是石头垒就的,屋顶上盖着的是薄石板,就连家中使用的桌、凳、盆、磨、礁、灶等也都是石头造就的。在寨内参观,处处与石头相亲:登石级、穿石门、进石屋、坐石凳。这个村寨里的男子人人都会石工活,手艺代代相传。如果有一家盖房子,全寨人都来帮忙。他们砌的几米,甚至十几米的石头墙壁不用粘石剂也垒砌的很稳固。屋顶的薄石片铺盖成菱形或鱼形,结构严谨,富有装饰性。在工艺要求高的地方,由著名的老石匠施工,有的地方还要雕龙画凤,艺术价值非常高。

云山屯

一个屯堡村寨,因保存着较为完好的古屯堡、民代一条街,以及屯堡文化、民清建筑艺术和屯堡宗教文化被誉为一座“现存屯堡文化地面博物馆”,位于贵州省西部的安顺市东面七眼桥镇的云鹫山峡谷中。

以贵阳市为起点,在火车站、体育馆及客车站均可乘坐到安顺市的汽车,票价15元,需两小时。到安顺后在体育馆车站乘坐至七眼桥镇的中巴车行程20公里,票价2元左右,七眼桥镇有拖拉机到云鹫山前的一个寨子,票价1元左右,至此可步行到云山屯。

云山屯是自然村落不需门票,上云鹫山进寺庙门票1元。在寺庙住宿厢房每人每晚10元,中餐或晚餐每人每餐10元,早餐5元。

屯堡的建筑大多采用的是以四合院为主的建筑风格。屯堡的四合院自成一体,融合了江南四合院的特点和华东四合院的布局。其中最突出的特点是全封闭。居民建筑分朝门、正房、厢房。朝门成雄伟大“八”字形特点。

云山屯晃悠了一遍,它的忙碌,它的恬静,它现在的样子已经粗粗印在胶片上,可是在这恬静的乡村照片后弥漫的东西让我们一遍又一遍地从屯前逛到屯尾,从艳阳的午后逛到夕阳西下的黄昏。一位土生土长的老人,搬出几张小椅子,喝着茶,抽着旱烟跟我们慢慢儿摆起了龙门阵:云山屯有一千多年了,我们看到的那一间挨着一间的老屋明代就有,有的原来是药铺,有的是戏楼。原来屯后只有一道屯墙,后来人多了住不下就向后扩,所以又修了一道墙,屯里最繁华的时候有一千多户人家,后来有不少人家到外面做生意,赚到了钱就搬出去,也有的家小孩考起学校在外面工作,老人也跟着出去了,现在屯里还有80来户人家。云山屯穿长衣服的人少,因为是客家,也不跳地戏,只是跳花灯,土改的时候云山屯的人都积极参加,跳花灯到处去宣传,他自己是演老太太的所以绰号叫“老太”。现在有电视的人家多了,平日里晚上人们都看电视,只是到过年过节才跳花灯。

天龙屯堡

天龙屯堡古镇东距省会贵阳市六十公里,西距黔中名城安顺市28公里,是一个典型的屯堡村寨,她地处滇黔古驿道上,是普定卫六亭(沙作、饭笼、窝、河箬、乐得)中的“饭笼”亭,也就是中途休息的地方。在元末和明朝时称为饭笼驿。清朝实行“改土归流”后改称饭笼铺(塘),这一名称从清初沿用至民国初年。民国中期,地方上一些有文化的乡绅觉得“饭笼”二字不雅,经商议,遂取天台山的“天”字,龙眼山的“龙”字,合为“天龙”二字,作村寨之名至今。

由于地理位置的重要性,天龙这片土地很早以前就进行屯军了,现居住在这里的主要姓氏是以陈、郑、张、沈屯军始居姓氏的后裔。从老人的传说和陈郑二姓家谱来看,四大姓始祖同一时期随军征南入黔,后奉旨“屯田戍边”,从此远离江南故土,至今已繁衍了子孙二十余代,成为了这片土地的永久居民。然而“江南”在屯堡人后裔的脑海中是挥之不去的,她永远是深扎在屯堡人灵魂深处的根。六百余年了,屯堡人每听到江南、南京应天府,总会激动一翻,正是由于这种激动,才产生了屯堡人后裔一次一次的寻根、追寻祖先们入黔的历史足迹。

天龙屯堡是一个地灵人杰的地方,出了不少的人才。明朝以前,由于历史久远,有关文字记载缺乏,只有荒野中的许多古碑之上刻着明皇诰封什么之类的文字为数不少。据《郑氏家谱》载,明代万历28年郑士才中秀才,这可算作天龙屯堡有记载的最早功名。

走入屯堡寨中,看到的是石头,手摸到是石头,脚下踩的仍然是石头。石头构筑了具有军事防御功能的屯堡,屯堡人把石头的运用发挥到了极至,一个典型的屯堡就是对“石头生命”的完整诠释。

屯堡人的石头寨建在依山傍水的地方,把防御功能放在首要位置,建筑材料就地取材,采用贵州山区随处都有的石灰岩薄层进行建造,坚固而耐久。

以安顺为中心,方圆近百里的地域内,平坝、普定、镇宁、紫云、广顺、长顺等县都分布着屯堡村寨,在这些屯堡里居住着一群至今仍保留明代江南汉族习俗的人群——屯堡人,数百年来由于大山的阻隔和与少数民族军事、文化心态的对峙,使屯堡人这群特殊的明代汉族移民至今仍未与当地少数民族文化交融,也由于他们数百年所形成奇特汉族部落集团的自我优越的封闭心理,也未能和发展迅速的主流汉族文化交融。在一段历史时期内屯堡人处于“非苗非汉”的尴尬境地,当地土著民族把屯堡人看着是“老汉人”,而后期迁移来贵州的汉族移民又把屯堡人看作少数民族,故屯堡人又被称作“凤头鸡”、“凤头髻”、“凤头笄”、“凤头苗”。在1949年以前,屯堡人极少跟本群体外的少数民族和后期迁移来的汉族人通婚,就天龙屯堡为例,居住在这里以陈、郑、张、沈为主要姓氏的屯堡人,他们通婚范围一般都是附近屯堡村寨中的屯堡人。如中所的尚姓、张姓,吉昌屯的田姓、汪姓,远的通婚则是双堡、长顺、广顺等地区。天龙本村中的大姓在第四代以前不能通婚,原因是在这之前入黔始祖们已经通过婚,为了不乱辈份,严格遵循祖训,实际到近十代寨中四大姓才出现通婚现象。与天龙咫尺之隔的石板房的包小脚的“客居汉人”的通婚在解放以前更是没有的,石板房的汉族清代才迁入定居,屯堡人称这类后迁汉人作“客居汉人”或“暂(搬迁的意思)家人”。石板房的“客居汉人”多从事商业,特别是食盐贸易,经济收入丰厚,他们在衣着和习俗上与屯堡人有一定的区别。屯堡人要从事耕种,从不缠足,长衣大袖,加上似苗夷的“凤头”更显得跟这群“客居汉人”不一样。他们把屯堡人作“等苗夷”看。这些形象上的不同和习俗上差异造成了难解的心理隔阂,当然很不容易结合在一起。

镇远古城

据《镇远府志》载:元世祖至元十二年(1275年),同时也是宋恭帝德桔元年(1275年)“元置镇远沿边溪洞招讨使司于镇远中河山(今镇远一中校址)”。《贵州通志》396页载:“元宣武将军宋国宝攻宋镇远”。又396页,“惟辰、沅、镇远未下……国宝破之。”元军在宋朝末期已攻下镇远。遂于元至元十二年沿袭“镇远州”之名,置镇远沿边溪洞招讨使司于镇远中河山。这就足以证实,宋之“镇远州”治,即今之镇远县地。

如果否定镇远州非今之镇远地,宋之镇远州,则为空中楼阁。考诸史册,由沅州至黄平之间,其中只有一个镇远,思州所属之地,也只有这个镇远,人文易异,城地不移。加之镇远城西,镇雄关这一关隘,也是由镇远之名演变而得名。

如果否定镇远州非今之镇远地,宋之镇远州,则为空中楼阁。考诸史册,由沅州至黄平之间,其中只有一个镇远,思州所属之地,也只有这个镇远,人文易异,城地不移。加之镇远城西,镇雄关这一关隘,也是由镇远之名演变而得名。

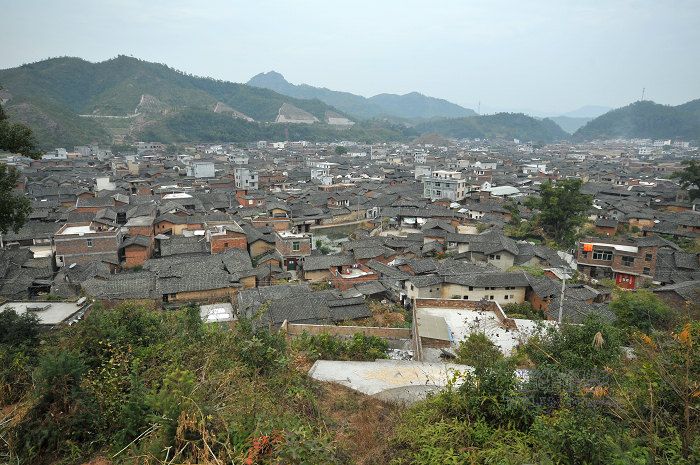

与徽州地区“粉墙黛瓦”不同,镇远城区商铺建筑色调显得很素雅,最大的特色是“灰墙黛瓦”,商铺建筑通常是青石勒脚、灰青砖砌就,为一面清水墙,灰瓦屋面,在屋脊、檐下、墙头、梁架等重点部位作一些装饰,但色道淡雅,只有在屋脊和山墙才饰以较为有点颜艳的灰雕。在屋檐与屋面交界处常施以白色边线,画上黑色卷草,使轮廓醒目。

镇远古民居把中原四合院的原型,搬到山上改造成山屋,吊脚楼、回廊等多种形式的山庄式院落。既重现了江南庭院的风貌,又 体现出山地建筑的布局;即有堡垒式的森严,又兼有商贾大户的豪气。这些建筑是木石结构的完美结合,小处可见精雕细刻的花草鱼虫,大处则显出挥洒自如的豪放,它们是明清时代“西南都会”人们安居乐业的真实写照,又表现出商人财源通达的商业理念。江南与山地的完美结合,使镇远的民居成为中国建筑史上的奇观。镇远的民居建筑中最绝的就是“歪门邪道”了。凡开在小巷道旁的各家大门绝不会与小巷平行或垂直,小巷也决不与大厅正对,而是有意地将门的朝向转一个角度,斜斜地对着街道,即所谓“邪”(斜)道。老住户们说,这“歪”与“斜”是遵从风水先生的说法:“以南为尊”是一种富贵之相,又能“财不露白”。

千户苗寨–西江

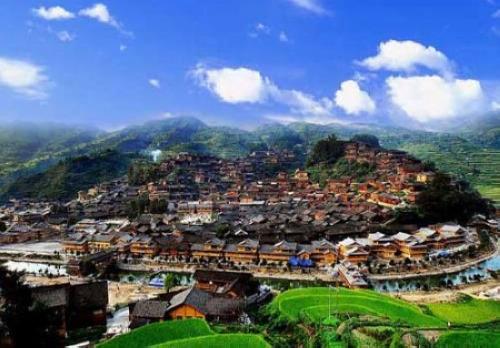

西江千户苗寨位于贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县东北三十六公里处。在这生活着的是苗族西氏支系。寨内吊脚楼层层叠叠顺山势而建,又连绵成片,房前屋后有翠竹点缀。吊脚楼多为三层,基座以青石、卵石垒砌,一层圈养牲畜,二层住人,三层为粮仓。

西江苗寨的房屋均是杉木结构,依山傍水,次第升高相连。有平房、楼房、半边吊脚楼房等式样,用青瓦或杉木皮盖顶。基脚用青石块、鹅卵石垒砌。木楼最大的五间,一般为三间搭一厢阁,均是三层楼。

西江苗寨热情好客,节日或平日,只要有客人到来,全家老爹都热情接待。主人双手捧来一碗碗香喷喷的米酒,敬客人喝,以示对客人的欢迎。若遇节日请酒迎客,礼节更是十分隆重。西江苗寨内有五处民族活动场所:斗牛坪,位于干南飞和干觉少;跑马道,位于平寨河滩;斗鸡台,位于干觉少之上面平台;芦笙场,位于小学门前的两个大坝子;乌嘎、东引、也冬、羊排、也好、南贵等村寨的大树下,是青年男女“游方”和对歌的场所。

西江的广场上定时不定时将举行表演活动,这是苗寨人苗年里的安排的活动,更是这个特殊日子里吸引游人的地方,全苗族及其支系以其各自的风俗、极具代表性的歌舞展现世人面前,共同感受这个盛世苗年的喜庆,在广场上,他们身着盛装、热情奔放的表演,令人陶醉,我们看到的不仅仅是浮在表面上的旅游文化展示,

更是苗族的寨老和青年人用自己的心在延续和传承属于他们自己的一种文化。我想这里面有一种东西令人震憾,那就是当地苗族人民的民族情。

隆重的歌舞表演,喧哗的广场气氛,均源于一个鼓藏节,让苗家人等待了十三年!

千江的住宿和交通

千户侗寨千江的住宿和交通:

珠郎娘美塑像的旁边临江有几家民居都可以住宿,侗家木楼一层不住人,住在二楼,走廊上看出去就是清澈的江水和姿态婀娜的古榕,很舒服的。10~15元/床,房间不大,通常一个房间就一张床,所以这样的价格住单间比较划算。

从榕江县城坐三轮车只要1元。另外任何去从江方向的小巴都会经过此地,也只收1元。不过要是坐单人三轮车要价5元,可以还价到3元。

加去苗寨

加去是位于距榕江县西约45公里的计划乡,在计划乡群山环抱的大山之巅,月亮山腹地。“加去”苗寨,最为著名的是每13年举行一次的牯脏节,加去人是“黑苗”中的一支——黑苗是苗族的一个强大支系,人数约一百多万,主要分布在黔东南的清水江和都柳江流域的苗疆腹地。

加去苗寨的牯脏节持续13天,牯脏头将是整个节日中的灵魂人物,牯脏头的推举也有严明的规矩。牯脏头家的房顶角插一面红旗和一条缀满白色羽毛的竹枝。牯脏头身穿绛紫色的对襟衣,上包同色头帕,然后由他的妻子把干鱼用麻绳串扎好,捆在头帕上。干鱼必须用体健形美的河鱼晾晒而成,这种来自江河的鱼,是他们与祖先沟通的信使。把干鱼捆扎在头帕上,表示他们的祖先曾居住在大江边,以捕鱼为生;麻绳则寓意着长寿健康。加去牯脏节中的牯脏头和祭师一切准备妥当,晚饭后,15个祭师也身着与牯脏头相同的打扮,怀抱砍牛刀,满脸肃穆地和牯脏头夫妇一起围坐在火塘边。一位年长的祭师抱刀坐于簸箕旁边,口中念念有词,祭词平和舒缓,四字一句,尾声有拖音,这声音源源不断地从牛角上那精美的古朴的花纹中升起,那花纹是鱼、是龙、是水,那声音带着他们的祖先潮温的情感,穿透千年的岁月,流出来,流出来……

枪手部落–芭沙苗寨

芭莎是从江县苗族的一个分支,他是现在遗留下来的最后一支枪手部落,他们成年男子人人都佩带一把火药枪。岜沙只有2000多人口,除老祖宗传下来的树木,他们每一个人在一生的几十年中,平均至少会种下数百株树。岜沙人崇拜树,特别是终年绿阴如盖的“和树”,还有中部方言区苗族的图腾枫树,都是他们的自然图腾。

蒙蒙的雾霭引导雪尔仿佛穿越时空隧道回到这远古的时代,看仙境一般的岜沙,神秘梦幻……

芷溪古村

芷溪镇位于福建省连城县南部,东邻庙前镇,南接丰图村与上杭县蛟洋乡毗连,西倚上杭县南阳镇,北靠新泉镇,距连城县城52km,距龙岩市区65公里,距厦门265公里。芷溪因古时村边溪流两岸长满芷草而得名。

芷溪群山环抱,芷水蜿蜒,气候宜人,四季如春。有诗云:“历史文化一名村,桃源芷水映金峰。”

芷溪居民重视宗祠建筑,缘于客家人慎终追远、敬祖睦宗的传统美德。

芷溪宗祠文化之黄氏家庙

明清以来,芷溪先民先后建了74座古宗祠,138幢古民居,这些规模宏大的明清时期建筑,被客家研究人士誉为“客家大宅门”。这些古建筑除一部分是专门作祭祖联宗用外,其他都是祠居合一的复合型建筑,普遍采用客家地区“九厅十八井”结构布局建造,门庐威严,庭院舒畅,雕梁画栋,飞檐翘角,雄伟壮观,气势恢宏,美仑美奂。这些古建筑中,比较有代表性的有庚福公祠、龟山公祠、杨辉公祠、峻亭公祠、澄川公祠、翠畴公祠、孝友祠、孔怀堂公祠、华岳公祠、隐轩公祠、耀南公祠、渔溪公屋、培兰堂、余庆堂、永裕堂、万斯堂等。

芷溪花灯最有特色,原由苏州引进,迄今已有三百年历史。