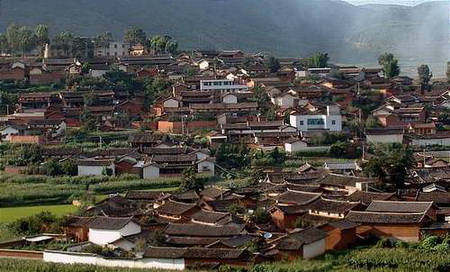

桃坪羌寨始建于公元前111年,距今已有两千多年的历史,虽历经战乱但终于完整地保存了下来。它位于岷江上游杂古脑河畔的阿坝州理县桃坪乡,距离成都163公里,距离县城41公里,全寨共有98户人家。桃坪羌寨因典型的羌族建筑、交错复杂的道路结构被称为“东方神秘古堡”,是世界保存最完整的羌族建筑文化艺术“活化石”,是至今仍然保持着古朴风情的原始羌族村寨。如今,寨子里仍然居住着98户“格尔麦阿嘎”,在羌语里是“古巷人家”的意思。

在佳山寨发现有“石棺葬”,随葬品多为陶器,也有铜、铁、木制陪葬品,向世人展示出羌民族古老的历史,独特的风俗习惯和民族文化,为人们提供了丰富的民俗考察、研究依据。羌民族跳沙朗(意为唱起来、摇起来)、喝咂酒、吹羌笛、着刺绣。桃坪羌寨依山而建,杂谷脑河水从寨前奔流而过。寨内耸立两座九层石块垒砌的土舍雕,与对岸山峰烽火台遥遥相望。羌寨民房依山建于斜坡之上,均以石块垒砌而成,古羌先民引山泉修暗沟从寨内房屋底下流过,饮用、消防取水十分方便,人行寨内但闻水声叮咚于地底。桃坪羌案被中外专家称为“建筑文化艺术活化石”。