这是通往熊希龄故居的路。

熊希龄的故居在沱江往东约200米、文星街上的一条小巷里,是很不起眼的一座南方式的四合院,整体比较矮小但很精致,故居中的堂屋、厢房都还基本保持原貌,苗族情调很浓。

里面展示的都是故居原主人的照片、书籍以及生活物件等。蔡元培先生用一副对联很好地总结了熊希龄怀着慈善慷慨的报国之心的一生:“宦海倦游还山小试慈幼院,鞠躬尽瘁救世惜无老子军。”进去四处观看后发现这间空屋已经了无生气,要不是在拥挤的人群间听着喇叭里传出的讲解,着实难以想像这里包含了昔日的民国第一任内阁总理熊希龄的童年记忆。

熊希龄被凤凰人称之为“熊凤凰”,清同治九年(公元1870年)出生于凤凰的熊希龄,自幼天分就有所显露,据说有一次私塾先生出了“栽数盆花,探春秋消息”的上联,让学生对下联,熊希龄不暇多思,即对了一句:“凿一池水,窥天地盈虚”。童年的时光短暂而美好,儿时的熊希龄也许从没有想像过要走出家乡这片宁静的天空,到喧闹嘈杂的外面的世界度过自己风云激荡的一生,也更难以想像他会在北京、上海、香港等大舞台上,为自己导演了一出出很精彩的剧目。

一帆风顺走向仕途的熊希龄,从秀才、举人、进士、翰林步步发展,直到四十三岁时(公元1913年)出任北洋政府国务总理。他为官数十载,兴教育,办实业,图维新,可谓是卓有建树。故乡的山水孕育了他刚直不阿与愤世嫉俗的个性,传统的家庭培养了他正直善良、乐善好施的秉性。随着自己经济实力的不断增强,熊希龄济贫抚孤的构想,也在一步步成为现实,他创办了“北京香山慈幼院”,在上海设立医院,收容难民,救抚伤兵。熊希龄一生怀着报国之志,为国为民奔走呼号。这样的悲悯与旷达,让人不由得对这位长者生出一份敬意,瞻仰故居那凝重的历史,仿佛也已成了一种神圣的使命。

分类: 国内古镇景点

访沈从文故居,寻找大师的流光碎影

世人知道凤凰,了解凤凰,是从沈从文开始的;对于凤凰生出的种种痴想,也都缘自那个叫翠翠的姑娘。翠翠长养在风里,有着山野的清新甜美,无论是渡口、巷堂还是小舟,那抹浓浓的绿掠过哪里,就会让哪里平添一份无邪的纯净。可步渡桥上与黄狗相伴的孑立身影是翠翠,与沈从文携手走过一生的张兆和是翠翠,江边院衫冻红了手的院衫女是翠翠,红灯下笼着摇曳身姿的女子是翠翠。轻声唤着,翠翠,翠翠,她会在你记忆的角落中刻骨铭心地长久抚慰着心灵,以至于正是她在引领着你不断走向外面的世界和未知的远方。也许她相隔天涯,也许她就在下一个不远的渡口。

在中营街深深的巷子里寻觅着沈老先生的足迹,两侧商铺已不再喧闹,书店里静静地躺着一本本与凤凰、与沈老先生有关的作品集,仿佛是在默默地告诉游人沈从文故居就在前面的不远处了。

这是一座幽静的南方四合古院,院门上挂有“沈从文旧居”的匾额,院子正中有个小天井、从鱼池里游动的鱼儿和四周角落里的植物花卉似乎可以看出,这虽然是早已无人居住的宅院,但生命仍在不断延续。

这十余间正屋厢房虽无雕龙画凤,但也小巧别致,古色古香。正室内多是些沈先生早年使用过的桌子、木椅、木床,厢房中摆放的则是沈先生曾经出版过的集子、手稿、信件等。靠近门口的厢房里,悬挂着沈老的孙女沈虹用小楷写成的篇幅很长的《湿湿的想念》,娟秀的笔墨把空中散落的雾气越聚越浓,娓娓地似替我们道出了心中酝酿已久的思念的种子,让它在一个染着淡淡哀愁的小城生根、发芽、吐蕊,既而让这想念漫过全身。细雨中,那是谁深深的想念,被四周的雾气包裹得越来越紧,这样真切的往昔无法向小城、向沱江、向任何人诉说……

凤凰–放下背包,你就回到了家

凤凰的清晨

若从一百年前某种较旧一点的地图上去寻找,当可在黔北、川东、湘西一处极偏僻角隅上,发现一个名为“镇竿”的小点,那里同别的小点一样,事实上应当有一个城市,在那城市里,安顿下三五千人口……

–沈从文《边城》

这地图上毫不起眼的小点,与吉首的德夯苗寨、永顺的猛洞河、贵州的梵净山相毗邻,是连接怀化、吉首、贵州铜仁三地之间的必经之路。它位于沱江之畔、群山环抱之中,关隘雄奇又不失婉约多情。这就是被新西兰著名作家路易•艾黎称为中国最美丽小城之一的凤凰。凤凰城内有条碧绿的江水,从古老的城墙下蜿蜒而过,妩媚的吊脚楼和它们身后叠翠的南华山麓倒映江心,江中轻舟数点,河畔浣衣女笑声阵阵。沱江水不深,但清澈碧绿,江中的水草顺水漂游,更让人觉得清透动人。沱江上除了搭有虹桥,还有木板搭成半米宽的“跳岩”和石墩搭就的步。黄昏时洗衣服的男女老少,三五成群地聚在一起,捣衣声、欢笑声、孩子的嬉戏声此起彼伏,眼前的一切仿佛就是《边城》中还未结束的故事。

在袅袅轻烟中你会不经意地发现,这个小城似江南小镇般婀娜多姿。细雨中徜徉于江边鳞次栉比的吊脚楼间以及重重叠叠的亭台楼阁中,叮咚轻响的雨滴反复敲打着石板街,这样的景致让人有恍如隔世之感。

沈从文在《湘西》中写道:“一切风景静美而略带忧郁,随意割切一段,勾勒纸上,就可成一绝好宋人画本。满眼是诗,一种纯粹的诗。生命另一形式的表现,即人与自然契合,彼此不分的表现,在这里可以和感官接触。一个人若沉得住气;在这种情境里,会觉得自己即或不能将全人格融化,至少乐于暂时忘了一切浮世的营扰。”

凤凰的风景的确是静美而忧郁的。同时凤凰又是如诗般梦幻的,岸边的浣衣女是梦的主人,岸边的写生者是行吟的诗人,岸边的吊脚楼更是湿湿的,湿得叫人心疼。

渐渐的,你会发现原来自己也合上了小城的节拍,时间就在慢节奏的闲适中一点一滴悄然消逝,此刻无需任何多余的表达,人像在恋爱中无法自拔。那个名叫凤凰的小城,就成了记忆深处最难以割舍的爱!

闲逛静谧惬意的德夯苗寨

我不知道应该怎样去描述那个去往德夯的茵茵春日。如果说凤凰的小雨总有一抹淡的哀怨的愁绪,那德夯的小雨则蕴含着一层潺潺的幽碧的情怀。雨在凤凰和德夯呈现出两种不同的状态,一种含蓄忧伤,一种坦荡旷达。

我坐在温暖的车上,沿着恫河的泊泊溪水逆流而上,望着窗外雨丝划过溪面的影子,我知道我的心依旧在惦念凤凰,那个我初次相识于雨中的蒙蒙凤凰。雨在窗外轻散地飞舞着,不知是谁偶然拉开了一小条窗缝,我和雨的表情不期而遇了。凤凰的雨有着情慵懒闲散的情态,而飘洒到德夯的清流、溪石、稻田、翠鸟、娇花嫩草、云团白雾上时,就转为了活泼清朗的容貌,仿佛是个长不大的小姑娘,总想在大人面前转换角色,好让大人们猜不透她的哪颗心是扮演的,哪颗心又是与生俱来的。我闻着身上雨的味道,知道窗外掠过的光阴在轻柔曼舞,也知道渺渺光阴停留在了将要逝去的边缘。

我买票进人苗语意为“狭小峡谷”的德夯苗寨,看见一条光溜溜的石板路弯弯曲曲地向前方延伸开去。一片浓雾笼罩下的是个依山傍水、民居高低错落的小寨子,她在那里静卧着、小憩着。寂静中,寨旁一丛翠色的娇嫩植物显得鲜亮可人,而那上面有只蜘蛛在一方小小天地里静静地织着情网,我蹲下来痴迷地看它在网中默默等待的样子,看了很久。

在一栋百年老别墅里喝一杯咖啡

从鼓浪屿轮渡码头上岸,海天堂构老别墅咖啡馆的宣传招贴画就贴在通道上,深紫的底色上一道炫目的金光划过。堂构是一个古词,《尚书孔传》里说:“以作室喻治政也。父已致法,子乃不肯为堂基,况肯构立屋乎?”意思是说父亲要盖房子,并已确定房子的盖法,而儿子却不肯去筑堂基,盖房子。后来,“堂构”慢慢就演变成了“房舍”的意思,并蕴含着继承祖先遗业的意味。据说,当初别墅主人黄秀取这个名字,意思是要把辽阔的大海比作自家的厅堂,用无限宽广的天空来形容构成别墅建筑的宏大规模,也隐喻自己是位正直、心胸开阔的人。我倒觉得,以闽南人极强的宗族观念,“海天堂构”这个名字更多的是想表达一种世代遗传、光大祖业的愿望。

海天堂构一共有5幢老别墅,分别是福建路34、36、38、40、42号。这5幢别墅以中楼为中轴线,4幢分居两侧,中楼和前面两幢是黄秀建的,后面两旁的两幢则是他的同乡黄念忆建的,其中以中楼最为气派。这中楼原是一家外国人的俱乐部,黄秀购得后将其改建成一幢仿古大屋顶宫殿式建筑,中式门楼嵌在西式建筑上,外观是中式宫殿的气派,内部是西式的方便与舒适,人称“穿西装戴斗笠”。中楼的改造由莆田工匠完成,重檐歇山顶,四角缠枝高高翘起,楼顶前部有一个外表看似重檐钻尖的“亭子”,亭尖安了一个宝葫芦,从内部看却是个条木拼成的八边形藻井,从二楼直达井顶。

五台山朝拜五方文殊(一)

方案一黛螺顶“小朝台”

黛螺顶位于一座小山峰的顶端,隔着清水河与台怀镇遥遥相望,从远处看,这座山峰形如一只大螺蛳,又因松柏遍山,满目青翠,故名黛螺顶。从前最虔诚的拜佛者来到五台山,要到五座台顶分别拜渴东台望海寺的聪明文殊、北台灵应寺的无垢文殊、中台演教寺的孺童文殊、西台法雷寺的狮子吼文殊,以及南台普济寺的智慧文殊,才算功德圆满,此为“大朝台”。当年山高路远,交通不便,再加上五台山气候多变,很多人无法完成大朝台,留下终生遗憾。据说乾隆皇帝来了多次也没能如愿,于是便召见黛螺顶的住持青云和尚,要他想出不登五台又能朝拜五方文殊的办法。庙中的小沙弥妙慧建议:在黛螺顶兴建五方文殊殿,把五座台顶的文殊集中到台怀镇地势最高的寺院,来黛螺顶就等同于朝拜了五台。皇帝就是霸道,为了皇帝方便朝拜,文殊菩萨也不得不搬家,从此以后,到黛螺顶朝拜五方文殊就成了“大朝台”的替代品,被叫做“小朝台”,黛螺顶的香火也更旺了。

虽然小朝台免去了跋山涉水之苦,爬台阶的滋味却也不那么好受。从山脚到山顶有一条高达1080级台阶的“大智路”,曲曲折折盘于山间。走大智路的过程漫长而乏味,只是机械地重复着爬台阶的动作。路上遇到形形色色的人,有一步一叩、等身长头的,有三步并作两步、如履平地的,有手柱拐杖、蹒跚而行的,有手捧高香、念念有词的……唯一的不和谐音就是那些身披袈裟拦路要钱的,一个个口中喃喃念着:给点路费回西藏吧。想起大智路下方台阶上用红油漆写着“假出家人骗钱,警惕”的字样,对伸过来的手置之不理,他们倒也不羞不恼,只是执着地向下一个游客又伸出了手 ,说着几乎一模一样的台词,在以智慧闻名的文殊菩萨道场,这样的手法未免太没有技术含量了。

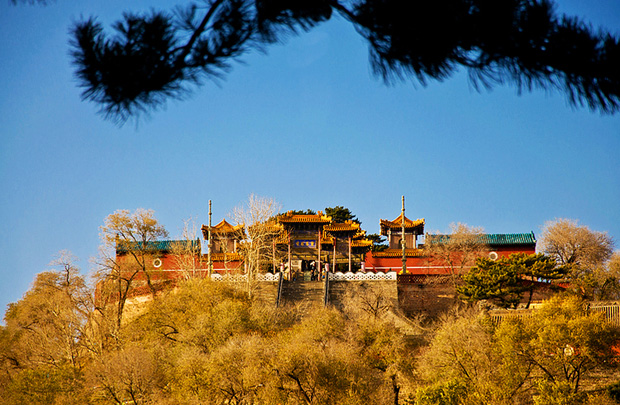

气喘吁吁地爬到山顶,寺门前的平台正是观景的绝佳之处。俯瞰台怀镇,摇拜五台顶,五台山风光尽收眼底,但见殿宇鳞次栉比,白塔高雅圣洁,黄瓦金光耀眼,红墙层层叠叠,近林苍翠,远山含黛,蓝天高远,白云悠悠,一派佛国天界风光。面对这样的美景,登台阶之苦早已被抛于脑后,但觉气定神闲,心旷神怡。五方文殊殿前的香火非常旺盛,看来大家都喜欢走捷径,不用费太大力气又相当于走遍五个台顶,何乐而不为?寺内古松如盖,为看起来不够古旧的殿堂和塑像带来一抹历史的沧桑。

五台山二日游推荐方案

五台山二日游

有两天时间游览五台山是最合适的。

第一天:黛螺顶-菩萨顶-显通寺-塔院寺-五爷庙-殊像寺

可以按照以上顺序,逛遍五台山五大禅林并且完成小朝台。

早上先步行到清水河东岸的黛螺顶山下,根据身体状况选择1080级台阶的“大智路”,或是骑马、坐索道上山。在山顶俯瞰台怀镇全貌,只见炊烟袅袅升起,寺庙高低错落,山坡郁郁葱葱,有世外桃源之感。

入殿白果五方文殊,完成小朝台后下山。回到镇中心,随后按照顺序游览菩萨顶,显通寺、塔院寺、五爷庙,到达显通寺或塔院寺时应当正好赶上斋饭时间,坐下来吃一次素斋,体验僧人的清苦生活,再踏上游览之路便会倍感幸福。

下午的游程并不紧张,可以在五爷庙里听一听免费又正宗的晋剧,到五爷庙旁边的旅游纪念品市场采购些纪念品。然后乘景区公交或步行,到台怀镇南边的殊像寺瞻仰五台山最金碧辉煌的文殊塑像。傍晚时分在般若泉边洗去一天的疲乏。最后到旁边的一盏明灯三部品尝用泉水制作的精品素斋,当然如果你是“肉食性动物”,回到镇中心吃晚饭,或是在夜市的烧烤摊前犒劳一下自己的胃也是不错的选择。

上述行程比较适合一般游客,如果你喜欢走马观花,或是脚力好、动作快,完全可以比别人多玩一两个景点。早起包车游览佛母洞,然后先爬黛螺顶,下山后在杨林街一带午餐,其余寺庙都放到下午也未尝不可。

中国佛教的缩影–五台山

每年5-9月五台山气候宜人,适合旅游,尤其是7、8月,天气凉爽,无愧清凉胜地的美誉,而且佛事活动集中,是五台山旅游的黄金季节。

大多数旅游者来五台山的目的仅仅是烧香拜佛、朝山许愿,事实上,五台山风景区范围很大,旅游资源丰富,既包括以台怀镇为中心,香烟缭绕、佛寺众多的寺庙游览及宗教活动区,又有东西南北中五个台顶云蒸霞蔚、草长莺飞的高山草甸风光,还有以佛光寺、南禅寺及阎锡山故居为代表的台外景区,精美的古建筑和近现代历史遗迹是其主要特色。由于台外景点大都处于自太原、忻州方向上山的公路沿线,可根据个人兴趣、时间安排何所选择的交通工具在来五台山的路上顺道游览。

台怀镇寺庙最为集中也最有名气,五大禅处中,菩萨顶、显通寺、塔院寺和殊像寺规模盛大且看点多多,应列入必游之地,罗寺就没有非去不可的必要了,除非你打算捐不少香火钱欣赏一下开花献佛的奇观。

大同及周边旅游资讯补给

作为山西省的北大门和交通要冲,选择从大同开始自北向南的秦晋之旅是最合适的。

航空:

大同机场位于大同县,目前已开通了飞往北京,上海、广州等地的航线。机场距离市中心约15公里,乘坐民航大巴需要15分钟左右,民航大巴约10元/人。大巴市内乘车点在迎宾西路88号的五洲大酒店,开车时间为每个航班起飞前2小时。

铁路:

京包线(北京一包头)、同蒲线(大同一风陵渡)、大秦线(大同一秦皇岛)等线路以及

通往二连浩特、莫斯科等地的国际铁路线均在大同交汇,使得大同的铁路交通十分便利。

大同火车站位于市内站前街,市区内乘坐多路公交车均可到达。每日有多趟列车开往太原、北京、杭州、包头、沈阳等城市,方便快捷。

公路:

大同公路网络发达,有大运(运城)、大塘(塘沽)、大准(准格尔)、大张(张家口)等十多条公路干线通向全国各地。

大同市内有4个长途客运站,分别为长途客运南站、新南客运站、长途客运北站以及新平旺客运站,旅游者去得较多的是前两个。

长途客运南站位于雁同西路20号,主要是发往大同周边郊县,如繁峙、浑源等地的长途汽车,乘坐公交车可到达。

新南客运站位于大同市新建南路699号(大同二电厂北侧),主要是发往太原、朔州、北京、天津、应县等地的长途汽车,乘坐多路公交车均可到达。

从太原到大同,最舒适的是乘坐K 7802次列车,用时5小时34分,行程355公里。从太原站东的长途站有长途车到大同,约20分钟一班。站东侧路边有私人经营的瑞风商务车,但座位狭小也有红旗轿车,速度最快,但要凑够4名乘客才发车。

千年的应县木塔

至今依然记得二十世纪九十年代初的一个夏日,初次探访应县木塔时的情形:从县城坑坑洼洼的街道走过,两旁是香油坊、农资经销部、武侠小说出租之类简陋的门脸,灼热的阳光照射着大片低矮的平房,土黄色的基调使得整个画面犹如一张泛黄的老照片,木塔被平房包围着,鹤立鸡群般醒目,高大雄伟与低矮简陋的对比是如此突兀,以至于第一眼望见木塔的瞬间,心中有一种震撼和惊愕,充满时空交错的不真实感。

再次来到这里,应县县城已旧貌换新颜,再也找不到那种时光倒流的感觉,尤其是木塔前的街道,被改造成了整齐划一的二层仿古建筑,风格、色调与木塔和谐统一,在狭长街道尽头,木塔巍然屹立,直插苍穹。

应县木塔学名佛宫寺释迦塔,是世界上现存最古老、最高大的木结构建筑,后晋天福年间开始动工,工程历百余年,建成于辽清宁二年(1056年)。九百多年的风风雨雨等闲视之,七次大大小小的地震未能伤其筋骨,无数次的电闪雷鸣中安然无恙,不能不说是建筑史上的奇迹。

木塔高67.31米,八角形,外观为五层六檐,加四层暗层,共九层。外观古朴端庄,暗红色的塔身粗犷而富有木头的质感,没有彩绘,塔身却被历朝历代、各种各样的牌匾装饰得如同一座立体的书法博物馆,据统计塔内外共有51面牌匾。皇帝的题字当然要挂在正面,最高层是明成祖朱棣的“峻极神工”,这恐怕是对应县木塔最贴切、最简练,同时也是流传最广的赞美了。第四层是明武宗朱厚照题写的“天下奇观”,这位以恣意淫乐闻名的皇帝曾经亲率明军在今天应县附近击退蒙古小王子的军队,取得著名的“应州大捷”,成为他一生政绩的亮点。两位尚武的明朝皇帝居然还有这么一手漂亮的书法,堪称文武双全。

去恒山海誓山盟

恒山又名常山、紫岳,主峰天峰岭,海拔2016.北岳恒山的封号最初来源于舜帝,秦始皇又封之为天下第二山,西汉神爵元年(公元前61年)汉宣帝刘询钦定为五岳之一,以后历朝历代均有加封,也是传说中八仙之一的张果老得道成仙之地。虽然曾有显赫的历史,但无论自然风光还是历史遗迹,如今的恒山都泛善可陈。在五岳之中,论雄奇险峻,华山当仁不让;论历史地位,泰山五岳独尊;论风景秀丽,衡山得天独厚;论地貌多样,嵩山睥睨群峰。恒山不乏北地山峦那种磅礴雄浑的气势,却没有什么令人眼前一亮的风景,曾经宫观林立的道教圣地,古代建筑早已破坏殆尽,仙风道骨荡然无存,只剩下字迹漫漶不清的石碑回首当年的盛况,声若呜咽的松涛诉说着过去的辉煌。

倚靠在峭壁上的悬空寺

山西大同悬空寺之险只有身临其境才能体会得到,远远望去,似乎只有几根单薄的不棍撑着悬崖峭壁上的重檐高楼,怪不得游历四方的大诗人李白会为此写下“壮观”二字见多识广的大旅行家徐霞客则称之为“天下巨观”,当地民谣则更夸张:“悬空寺,半天喜三根马尾空中吊”。其实单就“险”字而言,西岳华山上去往长空栈道尽头贺祖洞的无疑更加奇险,脚踏三块木板,下临万丈深渊,命悬一条铁链,但能在一片陡直的岩上悬挂数十间飞澹翘角的楼宇,这样的奇观,却只有悬空寺才做得到。

在河对岸仰望悬空寺,只觉它紧贴崖壁,内部似乎没多大空间,走到里面才发现麻雀虽小,五脏俱全·如果说大多数寺庙喜欢建平面铺展的四合院,那么悬空寺蓄的二是“更上一层楼”的复式结构了,一般寺庙平面建筑的布局、形制,被巧妙地建造在体的空间中,山门、钟鼓楼、大雄宝殿、关帝殿等等,应有尽有。

悬空寺的精华在于其栈道和北楼,从南楼最高层走上栈道,往下看,河谷深幽,怪石嶙峋;向上望,壁立万仞,巍然欲倾;左观殿宇楼阁高低错落;右睹朱廊丹户飘然欲仙;此时若有雾气奔来脚下,绝对有腾云驾雾,置身天上宫阙之感。这个时候脑海中不禁浮现出电视中《笑傲江湖》里令狐冲和任盈盈在此与魔教大打出手的画面,武林高手们在这狭窄的空间里闪转腾挪,拳来似电,腿去如风,金庸先生把这场恶战安排在悬空寺,凶险之势倍增。走过栈道,北楼的最上层是三教殿,供奉着儒、释、道三位教主,佛祖释迦牟尼居中,左为老子,右为孔子,三位大宗师共居一室,同受香火,齐受跪拜,呈现出独特的“三教合一”宗教文化,表明了中国宗教融合的历史渊源。